"Heute bin ich noch da" - DER SPIEGEL

/13.05.2016 | DER SPIEGEL

13.05.2016 | DER SPIEGEL

25.04.2016 | rbb Abendschau

Von Freya Reiß

In der Boxhagener Straße in Friedrichshain liegen, versteckt in einem Hinterhof, die ehemaligen Stallungen von Otto Pohl, dem "Kutschenkönig von Berlin". In dem Backsteingebäude, das 1893 erbaut wurde, finden heute Konzerte und Ausstellungen statt.

Seit 2008 setzt sich die Architektin Carolina Mojto für den Erhalt der Stallungen ein, im Juni 2014 eröffnete der BOX Freiraum dann offiziell mit einem Konzert von Meret Becker.

Für die Abendschau-Wochenserie "Kunst-Orte" haben wir uns den charmanten Ort einmal angesehen.

08.04.2016 I The Guardian

By Nadia Sayej

Since conflict in Syria began in 2011, experiences have been documented by films shot using mobile phones. This innovative festival in Berlin brings them to a global audience

Syria film festival screening in Daraa, Syria Photograph: Courtest Syria Mobile Film festival

Since 2011, conflict has raged in Syria. And since then, thousands of locals have recorded it on their smartphones. Such firsthand footage has become a powerful expression of freedom against the regime.

Tonight marks the opening of the Syria mobile film festival in Berlin, showcasing 11 documentary shorts shot by 12 Syrian film-makers.

Syria film festival screening in Daraa, Syria Photograph: Courtesy of the festival

Its founder is Amer Matar, a 29-year-old author, journalist and documentary film-maker now exiled in Germany, arrested twice in 2011 for his work organising peace demonstrations.

“It’s important to show what life is like inside Syria right now. It’s important to document the daily life, the daily shootings,” Matar says. That the conflict dominates the cinema produced is inevitable. “Most of the films revolve in the world of war, whether it’s death, injury or exile, and the effect of war in Syria.”

The seed was sown when Matar was arrested five years ago; he noticed that those who were arrested had footage they recorded on their mobile phones documenting the revolution.

“It was the only instrument you could document with,” he says. “Civilians were documenting shelling, bombardment and demonstrations. It’s not professional, but it doesn’t have to be. The footage is shaky, but it has an endless amount of emotions and interaction between the film-maker, the citizen and the footage – and they’re filming themselves. It created a new perception.”

The idea for the film festival came two years later, as other mobile film festivals were budding in countries including Tunisia, Libya and Egypt.

Matar, who runs a production company called ashar3, a non-profit media foundation defending freedom of the press in Syria, began by looking at the vast amount of footage already online. “So many people were already doing this, so why not push it in a direction, do it in a more organised way?”

In 2014, the Syrian mobile film festival took place across 20 cities in Syria. Earlier this week, the festival began in Syria, in the historic Bosra amphitheater in Daraa – held in secret and shared only through word of mouth. Events will also happen in Aleppo, Idlib and Ghouta, as well as two Turkish cities, Gaziantep and Şanlıurfa.

“Since free space is stolen in our home country, now there are an enormous number of exiled Syrians trying to recreate what was once possible in our own space in Syria,” Matar says. “This might be just a fraction of what can be, or what we could have done in our own country as well.”

While the films were shot in Syria, they were developed in a workshop held in a border town of Turkey. The festival not only supports Syrian film-makers by helping them produce their first semi-professional short films, it also offers grants, awards and training programs for Syrian directors who make low-budget, mobile documentary films.

A total of 32 films were developed over the course of one year in their workshops and the 11 chosen to screen in Berlin were selected for their innovative use of the mobile camera.

“The ones that were not chosen were the ones you could make with another camera,” says Matar. “The mobile phone plays a big role in the storytelling. They not only filmed other people, but filmed themselves as part of the story, somehow.”

Four key titles at this year’s Syria mobile film festival

A scene from Clusterd, by Hasan Kattan. Photograph: Syria mobile film festival

Clusterd

A short film shot by Hasan Kattan, an Aleppo-based correspondent for Al Jazeera and a law student at Aleppo University, Clusterd tells the story of a young boy named Hussein, who found a cluster bomb next to his home. He started playing with the bomb, as if it was a toy; after pulling its pin, it exploded. Today, his right hand is amputated, while his left hand has only three fingers. “I can’t write, my hands hurt me,” says Hussein, who has suffered learning difficulties and a poor memory since the accident.

“Many kids have suffered from the bombardment, not only the direct effect, but what comes after,” Matar says. “You see kids going and playing with anything they see and, unfortunately, accidents happen. In this case, the film-maker had a close relationship with the family and the child. It was a personal connection that shows an honest film.”

A scene from The Architect, by Mujahid Abu Aljoud. Photograph: Syria mobile film festival

The Architect

One press photographer in Aleppo, Mujahid Abu Aljoud, made a short film in his rubble-filled city. He follows a young boy with a dream of becoming an architect, and with paper, paint and a glue gun he makes a diorama of the city, including bombed buildings, barricades and the destruction around his old home. He then builds a new city with a river, an airport and buildings, based on a vision of hope.

Barbed Wire

Aktham Alwany’s short film follows a Syrian journalist as he risks his life to sneak into Turkey. The dangerous path, which starts with a moonlit car ride, continues across a barbed-wire fence, with rejections, even gunshots at the Turkish border – which have killed numerous Syrians.

07.04.2016 I rbb

Viele Syrer dokumentieren ihr Leben und ihre Flucht mit Handyvodeos. Ihre bewegenden Filme holt jetzt Amer Matar mit dem "Syria Mobile Film Festival" in den BOX Freiraum.

11.02.2016 | Berliner Zeitung & BILD

10.02.2016 | wasgehtheuteab.de

ZEITSPRUNG von Michael Souvignier Ausstellungseröffnung: 10.02.2016, 18:30 Uhr Eröffnungsrede: Walter Smerling

Donnerstag - Freitag 15 - 18 Uhr Samstag - Sonntag 12 -15 Uhr

Der BOX Freiraum freut sich während der Berlinale unter dem Titel ZEITSPRUNG Arbeiten von Michael Souvignier zu präsentieren.

„Mit der Fotografie fing mein berufliches Leben an. Dann lernten die Bilder bei mir laufen. Aus der eingefrorenen sechzigstel Sekunde wurden dann Bilder und Geschichten für die Leinwand und das Fernsehen. Erst als Kameramann und Regisseur, dann als Produzent. Jetzt schließt sich ein Kreis. Nach vielen Jahren mit großen Teams bin ich wieder bei mir angekommen.“ (Michael Souvignier)

Nach einem Zeitsprung von 20 Jahren hat Michael Souvignier seine alte, aber nie vergessene Liebe zur Fotografie ab 2007 neu belebt und schlägt auf seine aktuelle Ausstellung ZEITSPRUNG die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Zu sehen im BOX Freiraum sind Bilder aus den 1980er Jahren, New York und Köln sowie ab 2007 Fotografien aus Marrakesch, London, New York, Ho-Chi-Minh-Stadt und Beijing. Gekonnt verbindet er dabei seine Erfahrungen als Fotograf, Kameramann, Regisseur und Filmproduzent und präsentiert seine unverwechselbare Sicht.

Der Erfolgsproduzent und Gründer der Filmproduktionsfirma „Zeitsprung“ hatte schon immer den richtigen Instinkt für das Besondere. Seine Filme bekamen goldene Kameras, Bambis, Grimme-Preise, mehrfache Auszeichnung des deutschen Fernsehpreises, den Romy und viele mehr. Auch der vieldiskutierte Zweiteiler „Contergan“ zeigt seine Handschrift als Produzent.

Auf der Berlinale 2016 hat die internationale erste deutschsprachige Zeitsprung – Kinoproduktion ANNE FRANK Premiere. Der Film kommt am 03.03. in die Kinos.

10.12.2015 I

Mit der syrischen Band RASIF und Tom Berkmann & Band sammelt der BOX Freiraum Musikinstrumente für Musiker im Exil.

10.12.2015 | Stilbruch

Die Mitglieder der syrischen Band Khebez Dawle sind mit einem Schlauchboot über das Mittelmeer geflohen. Um die Schlepper zu bezahlen, mussten sie all ihre Instrumente verkaufen. Seit Kurzem sind sie in Berlin und wollen nach ihrem ersten Album auf Tournee gehen. Das Problem: Sie dürfen nicht reisen und müssen erst mal auf ihre Papiere warten.

Sie singen davon, laut und ohne Angst auf der Straße sprechen zu können, gehört zu werden, in Freiheit zu leben. Es sind die Sehnsüchte vieler junger Syrer, die die Band Khebez Dawle beschreibt. Hier bei einem Konzert im Libanon.

Die Band ist zur Stimme ihrer Generation geworden, einer Jugend, die erst mit der Revolution Hoffnung schöpft, bevor ihnen der Krieg dann die Zukunft nimmt. Auch für unseren syrischen Kollegen, der mit uns gemeinsam diese Reportage macht, Hamdi Kassar, spiegelt die Musik seine Gefühle wider.

Vanessa, Journalistin

"Hamdi, Du kennst die Band ja schon aus Syrien. Hast du sie schon einmal in Damaskus getroffen?"

Hamdi Kassar, Journalist

"Nein, nein, ich habe sie nie getroffen. Man musste ja schon vorsichtig sein, wenn man ihre Lieder hört. Sie kritisieren ja das Regime von Assad. Ich habe sie also nie in Damaskus treffen können, deshalb freue ich mich, dass ich sie jetzt hier, in Berlin kennen lernen kann."

Hamdi Kassar hat als Treffpunkt den Kreuzberg ausgesucht, der Blick über die Stadt erinnert ihn an den Kassiun-Berg in Damaskus. Vor einem Monat ist die Band in Berlin angekommen. Um ihre Flucht zu finanzieren, die Schlepper zu bezahlen, mussten sie all ihre Instrumente verkaufen. Nur einen Stapel CDskonnten sie mitnehmen, mit ihrem ersten Album, das sie gerade aufgenommen hatten.

Wir leihen ihnen eine zweite Gitarre für ein improvisiertes Konzert.

In ihrer Musik reflektieren sie die Revolution in Syrien, den Bürgerkrieg, die Flucht. Es geht um die Suche nach Freiheit, sagt Anas.

Anas Maghrebi, Musiker

"Das haben wir bitter gelernt in Syrien: Wie wichtig die Freiheit ist, die Freiheit sich auszudrücken, über seine Hoffnungen, Gefühle, Träume, über sein Leben sprechen zu können. Das kann wichtiger sein als Essen, Brot und diese ganzen grundsätzlichen Dinge."

Für diese Freiheit mussten sie ihr Leben riskieren. Die drei Musiker sind den gleichen Weg gekommen wie unser Co-Autor Hamdi Kassar, der seit vier Monaten in Berlin ist: Von der Türkei aus, im Schlauchboot über das Mittelmeer.

Anas Maghrebi, Musiker

"Einige von uns können nicht schwimmen. Und das Gefährlichste, das du tun kannst, wenn du nicht schwimmen kannst, ist in einem kippeligen Schlauchboot über das Meer zu fahren. Aber es war der einzige Weg für uns, um weiterzukommen, um den nächsten Schritt in unserer Karriere zu gehen, um unseren Traum wahr werden zu lassen."

Nach einer Überfahrt, in der immer wieder der Motor ausfällt, landen sie an einem Urlaubsstrand auf Lesbos. Klitschnass, aber überglücklich verteilen sie unter den verdatterten Touristen ihre CDs mit dem neuen Album - als Willkommensgeschenk.

Muhammad Bazz, Musiker

"Wir hatten zwar kaum Geld, aber das nächste, was wir gemacht haben, war eine Gitarre zu kaufen."

Es ist das Musikmachen, das ihnen Halt gibt, auf ihrem Weg in die Ungewissheit, durch die Fremde. Ihre Flucht nennen sie ironisch ihre erste Europatournee.

Die Musik, der man ihre Wurzeln ebenso anhört wie ihre Begeisterung für Pink Floyd, berührt die Menschen, sie geben Interviews auf ihrem Weg nach Berlin, in Zagreb spielen sie zwei Konzerte auf geliehenen Instrumenten.

Hikmat Qassar, Musiker

"Aber wir vermissen Bashar, unser zweiter Gitarrist. Er ist noch in der Türkei. Wir versuchen, ihn nach Deutschland zu holen, auf dem legalen Weg, mit einem Visum. Im Winter ist es zu gefährlich übers Mittelmeer. Das ist gerade das Wichtigste für uns."

Ihr zweites Album haben sie schon geschrieben, aber keine Möglichkeit es aufzunehmen. Sie haben Angebote für Konzerte, planen eine Tour, dürfen aber nicht reisen. In Berlin müssen sie auf ihre Papiere warten.

Anas Maghrebi, Musiker

"Wir brauchen Instrumente, wir brauchen die Erlaubnis zu arbeiten, eine Tour zu machen, Konzerte zu geben - das ist unser Beruf. Wir sind nicht nur Flüchtlinge, wir sind Musiker, unser Leben ist die Musik, das ist das, was uns ausmacht."

Wir sind keine Flüchtlinge, sondern Musiker, die vor einem Krieg fliehen mussten, genauso wie unser Co-Autor Hamdi Kassar als Journalist. In den Liedern von Khebez Dawle heißt es: "Lasst uns aufstehen, lasst uns Musik machen, lasst uns ein neues Land aufbauen."

Autoren: Hamdi Kassar und Vanessa Loewel

23.10.2015 I BuchMarkt

Gestern Abend las Ivana Jeissing im "BOX Freiraum“ in Berlin aus ihrem Roman Wintersonnen, der in diesem Herbst bei Metrolit erschienen ist. Für die zahlreichen Zuhörer, darunter auch Jeissings Agentin Karin Graf, ging es aber nicht ausschließlich um Literatur, sondern auch um Flüchtlingshilfe.

Ivana Jeissing. Carolina Mojto Helmut Wegener, Karin Graf (© Metrolit)

BOX Freiraum, Ivana Jeissing, die Buchhandlung lesen & lesen lassen und der Metrolit Verlag, wollten an diesem Abend auf die Arbeit des Berliner Elisabethstift aufmerksam machen, das sich vor allem um die Aufnahme, Unterbringung und Unterstützung von unbegleiteten Kindern kümmert, die nach Berlin kommen.

Carolina Mojto stellte den „Box Freiraum“ unentgeltlich zur Verfügung und der Erlös aus den Eintrittsgeldern und dem Getränkeverkauf ging an Helmut Wegener, den Geschäftsführer des Elisabethstifts.

Oktober / November 2015 | Artcollector

Exploring Korrespondenten Berichten

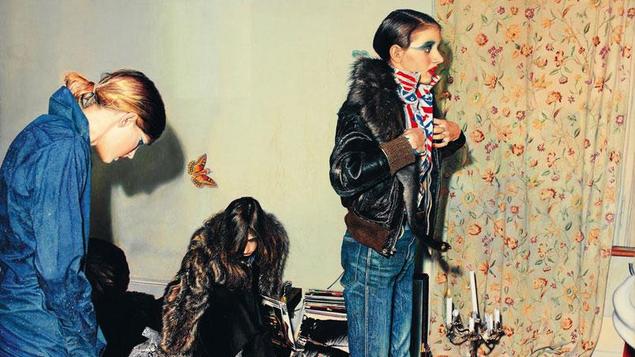

Berlin befindet sich im Wandel: Viele Kreativstandorte mussten Wohn- und Gewerbeflächen weichen. Doch die Stadt ist immer noch voller aufregender Kunst-Spots – es muss ja nicht immer Underground sein. Da wäre etwa die Kirche St. Agnes in Kreuzberg. Seit Mai 2015 dient sie der Galerie Johann König als permanente Residenz. Drei Millionen Euro soll der Galerist in den Umbau gesteckt haben. Mit spektakulärem Ergebnis. Auch einen Besuch wert: die 1893 errichteten Stallungen in Friedrichshain, die einst dem „Berliner Kutschenkönig“ Otto Pohl gehörten. Das 2014 eröffnete Areal „Box Freiraum“ wurde von der Architektin Carolina Mojto denkmalgerecht saniert. Es beherbergt Ateliers und zeigt Ausstellungen. Derzeit etwa Arbeiten des Künstlerduos Holger Trülzsch und Vera Lehndorff. Letztere wurde in den 1960er Jahren als Supermodel Veruschka weltberühmt.

Im August hat außerdem ein ehemaliges Krematorium in Berlin Wedding eröffnet. Es wird seit 2013 aus Privatmitteln zum Kulturquartier „Silent Green“ ausgebaut. Der Programmschwerpunkt liegt auf Bewegtbild und Musik. Kosten bislang: 3,5 Millionen Euro. Weitere 2,5 Millionen sollen ab 2016 in eine unterirdische, 2400 Quadratmeter große Ausstellungsfläche investiert werden.

Freistil Fassade der zum Kunstareal „Box Freiraum“ umgebauten Stallungen (Installation: Libia Castro und Ólafur Ólafsson)

Freestyle The facade oft the stables, reconstracted fort he art space “BOX Freiraum“ , with installations by Libia Castro und Ólafur Ólafsson

23.09.2015 I ARTE

Der Körper als Leinwand und inszeniertes Fotomotiv. Nach diesem Prinzip haben Vera Lehndorff und Holger Trülzsch anfang der 1970er-Jahre ein umfassendes Werk erstellt. Ihre erste gemeinsame Foto-Serie, "Mimikry Dress Art", ist nun erstmals in Deutschland zu sehen. Die Ausstellung "Behind the Appearances" im BOX Freiraum in Berlin zeigt einen Ausschnitt ihres vielfältigen Schaffens.

Hier gehts zur ARTE Mediathek: Der Mensch als Teil des Dekors

17.09.2015 | rbb Stilbruch

Wie es sich anfühlt, mit hunderttausenden Menschen in einem Flüchtlingslager auf engstem Raum zu leben, weiß Kilian Kleinschmidt. Er hat für die UNO in vielen Krisenregionen gearbeitet und zuletzt in Jordanien eines der größten syrischen Flüchtlingslager der Welt geleitet.

Erst in Berlin merkt Kilian Kleinschmidt, was er in den vergangenen Jahren vermisst hat: Fließendes Trinkwasser und Elektrizität, 24 Stunden am Tag. Mehr als 20 Jahre hat er als Flüchtlingshelfer in verschiedenen Krisengebieten gearbeitet. Erfahrungen, die er nun in einem Buch festgehalten hat.

Zuletzt hat Kilian Kleinschmidt eines der größten Flüchtlingslager der Welt - Zaatari - in Jordanien geleitet, heute eine riesige Containerstadt, in der mehr als 80.000 Syrer leben.

Kilian Kleinschmidt, Flüchtlingsexperte

"Seit 2014 werden immer mehr von den syrischen Flüchtlingen in den Nachbarländern nicht mehr grundversorgt, weil kein Geld mehr da ist."

Syrien nach fünf Jahren Bürgerkrieg: Zerbombte Häuser, zerstörte Städte. Die Lage wird immer unübersichtlicher. Assads Regime kämpft gegen die Rebellen und die Terrormiliz "Islamischer Staat", der IS gegen Assad und die Rebellen. Fast eine Viertelmillion Menschen wurden getötet. Über elf Millionen sind auf der Flucht.

Der Schauspieler Ayham Majid Agha ist in Berlin geblieben, weil er als Syrer nicht mehr in den Libanon einreisen durfte. Er hört täglich von Verwandten und Freunden aus Syrien. Einer seiner besten Freunde ist von der TerrormilizIS ermordet worden. Ein Fotograf.

Ayham Majid Agha, Schauspieler

"Vor acht Monaten haben sie ihn gefangen genommen. Er sollte in ein Camp gebracht werden, um zu einem besseren Muslim zu werden. Später habe ich nur die Fotos gesehen, seine Leiche. Sie haben ihn geköpft."

Vor solchen Nachrichten haben auch Kaan Wafi und Raman Angst. Die beiden Syrer leben in Berlin, als Künstler. Gerade stellen sie in Friedrichshain ihre Arbeiten aus. Beide sorgen sich um ihre Familien, die noch in Syrien leben. Kaan Wafi fürchtet so sehr um seine Mutter, dass er nicht erkannt werden will. Dass viele Syrer nach Deutschland wollen und Angela Merkel verehren, ist für ihn keine Überraschung.

Kaan Wafi, Musiker

"Und dann kommen diese Menschen endlich an einen Ort, wo ihre Kinder zur Schule gehen können. Es ist doch klar, dass diese Menschen zu Merkel aufschauen, weil sie besser ist als Assad, der sein Volk tötet."

Raman Khalaf, Musiker

"Die meisten, die nach Deutschland wollen, wissen, dass es Arbeit gibt, dass man studieren kann, dass man einen Studienplatz bekommen kann."

In Deutschland gibt es wieder Grenzkontrollen - in Ungarn Tränengas. Polizisten gehen an den Grenzzäunen nun mit Gewalt gegen Flüchtlinge vor.

Kilian Kleinschmidt, Flüchtlingsexperte

"Unfassbar, dass man innerhalb von Europa sich solche Bedingungen anschauen muss und dass das von einer sehr radikalisierten Regierung und den Behörden dort so durchgezogen wird. Ich meine, ich habe solche Bilder im tiefsten Urwald im Kongo damals gesehen. So sieht es da aus, wenn Menschen menschenunwürdig behandelt werden."

Wie soll es jetzt weitergehen? Bis Ende des Jahres erwartet die Bundesregierung eine Million Flüchtlinge. Diesen Menschen nicht ihre Würde zu nehmen, sie nicht nur als Opfer zu sehen, das ist für Kilian Kleinschmidt die größte Herausforderung.

Kilian Kleinschmidt, Flüchtlingsexperte

Während sie da auf der Flucht waren, sieht man sie fast als eine anonyme Masse. Aber das sind halt 13.000 Geschichten, das sind 13.000 Personen, es sind vielleicht 8.000 Familien. Das muss man begreifen, und das ist für uns wichtig, die Menschen wieder aus der Anonymität herauszuholen."

Ayham Majid Agha, Schauspieler

"The best solution now? Again, to stop this war."

Kaan Wafi, Musiker

"The first thing would be a 'no fly zone'. Most of the civilians are being killed are victims of barrell bombs or drops from planes and helicopters."

Raman Khalaf, Musiker

"Ich will, dass sich Deutschland nicht nur auf die humanitäre Hilfe beschränkt. Ich glaube, Deutschland ist ein Land, das Europa irgendwie führt, das Europa trägt, Europa stärkt. Und wenn Deutschland die Probleme der Flüchtlinge lösen will, dann soll Syrien auf die Tagesordnung kommen, dann soll man wirklich eine Lösung in Syrien finden."

Niemand verlässt freiwillig sein Land. Die meisten wären lieber in Syrien geblieben, wenn sie für ihr Land eine Perspektive sehen würden.

Autoren: Anna Tschöpe und Thorsten Glotzmann

Hier gehts zur rbb Mediathek: Kilian Kleinschmidt über die Flüchtlingskrise

12.09.2015 I 3SAT

Im Berliner Exil reflektieren die syrischen Künstler Kaan Wafi, Orwa Nyrabia und Ayham Maid Agha, was für sie der Verlust ihrer Heimat bedeutet.

BEHIND THE APPEARANCES

Vera Lehndorff + Holger Trülzsch im artprofil

Vera Lehndorff + Holger Trülzsch (BEHIND THE APPEARANCES)

im Tagesspiegel KUNST Magazin an ihrem Lieblingsort Box Freiraum

06.08.2015 I Art

by Marie Burrows

From Brutalist churches to bunkers

It was was only a matter of time before Berlin’s free-flowing, ever-evolving art scene spilled out from the conventional gallery space and into the city’s derelict bunkers, abandoned airports and skeletal architectural relics.

For those uninitiated into Berlin’s less ordinary art venues, this month’s Project Space Festival is a good place to start, with an event or show featured at a new space every day during August.

But many of the most unusual venues are permanent fixtures on the Berlin art scene. Here, we take you through the doors of some of our favourites, open throughout the year.

Box Freiraum

Fairly new on Berlin’s art scene is Box, the charming former stables of Otto Pohl, ‘coach king of Berlin’. Finished in 1893 by Wilhelm Magnus, the luxurious stables were renovated in 2008 by architect Carolina Mojto before opening their doors as art spaces and studios in summer 2014. Their next show ‘Behind The Appearances’ will open 11 September.

Boxhagener Straße 93/96 (Innenhof), 10245 Berlin-Friedrichshain

Ein Video über der Ausstellung MY VOICES RINGS OUT FOR SYRIA zu sehen in der ARTE Mediathek.

Read More03.05.2015 I Der Tagesspiegel

Von Christiane Meixner

Not macht erfinderisch: Der Freiraum wird knapp in Berlin – und doch entstehen zahlreiche neue Orte für die Kunst. Zum Beispiel die Box Freiraum in Friedrichshain, das Kunst Lager Haas und die Privaträume von Alexander Ochs.

Wasser läuft aus dem Gartenschlauch, ergießt sich über dünne Halme und bildet Pfützen im Hof. Eine Wiese wird auch dann noch nicht gewachsen sein, wenn die Ausstellung im angrenzenden Backsteinbau zu Ende geht. Box Freiraum heißt das gut versteckte Kleinod in Friedrichshain. Ein Stallung von 1893, in dem die Pferde über eine Rampe in den ersten Stock geführt und dort getränkt wurden, weil der Fuhrunternehmer es ebenerdig zu dreckig und kalt für seine Tiere fand.

Hier oben findet die erste große Schau statt, mit der dieser Kunstort an die Öffentlichkeit geht. Eigentlich hatte ihn die Architektin Carolina Mojto zum Umbauen erworben. Dann beschloss sie, das Gebäude als kulturelle Adresse zu erhalten; ein Teil ist nun an Künstler vermietet. Etwa an Markus Selg, der hier ein großes Atelier hat und das Kümmerbeet vor seinen Fenstern unverdrossen wässert. Die mittlere Etage wurde für Ausstellungen präpariert und bietet nun gleich zwei Kracher: eine Soloschau des britischen Künstlers Marc Quinn, der Fotografien politischer Auseinandersetzungen in Kiew und Istanbul als Motive für edle Tapisserien verwendet. Und eine Ausstellung mit Arbeiten zeitgenössischer syrischer Künstler, die dem Betrachter das zerstörte Land bestürzend nahebringen.

Die in der Box Freiraum präsentierten syrischen Künstler müssen jederzeit mit Verhaftung rechnen

Quinns metergroße Riots ausschließlich männlicher Jugendlicher, vermummt und vor brennender Kulisse, gegen die zarten Zeichnungen des 1951 geborenen Youssef Abdelke, der Pflanzen in enge Gefäße zwängt oder seine Stillleben mit roter Farbe tränkt – die Gewalt ist bei beiden anwesend. Und doch wird sie am Maidan oder auf dem Taksim-Platz auch für die Medien inszeniert, während die syrischen Künstler jede Chance für subtile Kritik nutzen – und deshalb jederzeit mit Inhaftierung rechnen müssen. In der Box Freiraum fügen sich die konträren Positionen zu einem so faszinierenden wie brüchigen Bild der Gegenwart. Wie aufwendig vor allem die Realisierung der Ausstellung „My voice rings out for Syria“ mit zwölf Künstlern war, von denen einige weiter in Syrien leben, ahnt man, wenn Kuratorin Lena Maculan von den abenteuerlichen Transporten der Werke erzählt.

Judy Lybkkes Galerie Eigen & Art bespielt ein Hinterhaus in der Torstraße

Es ist erstaunlich: Trotz schrumpfender Freiräume wächst Berlins Kunstszene immer noch. Verblüffend, wo diese Reserven mobil gemacht werden. Auf der Boxhagener Straße, mitten in Charlottenburg oder aber in den kleinen Industriearealen der Stadt. Und wenn einer vermeintlich aufhört wie Alexander Ochs im Herbst 2014 mit der Schließung seiner Kreuzberger Galerie, überrascht er anderswo mit einem neuen Format. Ochs unterteilt seine repräsentative Wohnung in der Schillerstraße in Lebens- und Ausstellungsraum, eröffnet Ausstellungen seither im privaten Kreis, hat aber feste Öffnungszeiten und zeigt zum Gallery Weekend Künstler, die ihn interessieren: Mwangi Hutter, Sven Drühl, Karsten Konrad oder Chris Newman. Und auch das experimentelle Lab der Galerie Eigen & Art ist umgezogen. Statt in der Ehemaligen Mädchenschule findet man es nun auf der Torstraße in einem Hinterhaus, dort, wo vor Kurzem noch Kampfsport gelehrt wurde.

AKTUELLE BEITRÄGE AUS DEM KULTUR-RESSORT

Zwischen Griechenland und Europa: Leben. Nur wie?

Kafka-Verfilmung "Der Bau" mit Axel Prahl: Der Ruinenbaumeister

Doku zum Fall Gustl Mollath: Sieben verlorene Jahre

Architekturwettbewerbe: Wenn der Sieger leer ausgeht

Spielplan vorgestellt : Jazzfest Berlin: Spirit statt Stil

Die Gummimatten aus dieser Zeit könnten noch in einem Nebenraum liegen. So wenig haben die beiden Direktorinnen Anne Schwanz und Johanna Neuschäfer verändert, dass man sich wie in einer Berliner Galerie der Neunzigerjahre fühlt. Wer Judy Lybke ein bisschen kennt, der weiß, wie sehr der renommierte Galerist diese Häutungen liebt. Hier ist Platz für die nächste Künstlergeneration, die teils noch an den Akademien studiert.

Das glatte Gegenteil formiert sich nahe dem S-Bahnhof Jungfernheide. Michael Haas, seit 1976 als Galerist in Berlin, hat sich enorm vergrößert und seine Räume in der Niebuhrstraße um ein Kunstlager ergänzt. Als es kürzlich mit einem Dinner eröffnet wurde, sah man Limousinen auf der Suche nach der neuen Adresse durch das Gewerbegebiet kriechen. Dabei ist der Showroom kaum zu übersehen. Haas öffnet ihn gewöhnlich nur für Sammler, während des Gallery Weekends aber für alle, die Lust auf eine großartige, museale Retrospektive von Franz Gertsch haben. Und auf seine hyperrealistischen Gemälde aus den Siebzigern, die den Schweizer berühmt gemacht haben. Darunter sind Leihgaben aus der Sander Collection oder dem Sprengel Museum – in einem Quartier, das man bislang nicht einmal aus dem Augenwinkel wahrgenommen hat.

Box Freiraum, Boxhagener Str. 96; Alexander Ochs Private, Schillerstr. 15; Eigen & Art Lab, Torstr. 220; Kunst Lager Haas, Lise-Meitner-Str. 7 – 9. Alle Orte haben Sa und So von 11–19 Uhr geöffnet.

30.04.2015 I Berliner Morgenpost

Von Judith Luig

Einst hatten die Pferde hier in Friedrichshain ihre Stallungen: Heute sind es Ausstellungsräume, die mit zwei hochpolitischen Schauen eröffnen. Die Stadt hat einen neuen Kunstschatz.

Die Kunst liegt auf dem Boden. Man könnte über sie drüber laufen. Dann würden die Teppiche, die Marc Quinn weben ließ, sich abnutzen. Die jungen Aufständischen aus Delhi, aus Istanbul, aus Athen, vom Maidan in Kiew, sie würden nicht mehr erkennbar sein. "So wie die Storys in den Nachrichten auch irgendwann in der Erinnerung verschwinden", erklärt Lena Maculan. Die künstlerische Leiterin des Kunstraums "Box Freiraum" hat die erste Einzelausstellung des britischen Künstlers in Berlin kuratiert, am Donnerstag wird "History Painting" von Marc Quinn eröffnet.

Bis dahin muss noch einiges geschehen. Über den beiden neuen Ausstellungsräumen in der Boxhagener Straße 96 wird unüberhörbar gearbeitet. Norbert Bisky soll im Juni das Atelier im zweiten Stock mit wunderbaren Lichtverhältnissen beziehen. Vera Lehndorff hat schon vor der Renovierung ein Atelier in der BOX gehabt und wird auch wieder einziehen. Mit der Vernissage wird also gleichzeitig ein weiterer Szene-Raum der Öffentlichkeit präsentiert. Und das direkt mit einem großen Namen. Aber Neu-Schöpferin und Initiatorin dieses Raums, die Architektin Carolina Mojto ist schließlich auch keine Unbekannte. Genau wie Lena Maculan, die künstlerische Leiterin. Sie hatte zuvor Gründung und den Aufbau des Deutsch-Deutschen Museums Villa Schöningen in Potsdam betreut.

Kunst aus Syrien wird gezeigt

Im "Box Freiraum" ist 2014 schon mit kleineren Ausstellungen das Gelände erprobt worden. Die Räumlichkeiten waren da bereits legendär. 1893 hatte sie Otto Pohl, der Kutschenkönig Berlins, als Stallungen für seine Pferde entwerfen lassen. Er wollte nicht, so erzählt Maculan, dass die Tiere auf dem feuchten Friedrichshainer Boden rumstehen müssten. Also bekamen sie eine Rampe, über die sie in den ersten Stock hinauf steigen konnten. In den unteren Räumen sammelte sich Pohls umfangreiche Kutschensammlung.

Genauer gesagt werden jetzt Ende der Woche gleich zwei Ausstellungen eröffnet. Gegenüber des ehemaligen Pferdestalls in dem jetzt Quinns Historienmalerie ausgelegt ist, wird Kunst aus Syrien gezeigt. Der Kuratorin Nour Wali ist es gelungen, einige der interessantesten syrischen Künstler zu gewinnen. Das zentrale Bild der Ausstellung, weiß-schwarze Kalligrafie in grünem Rahmen, stammt von Mouneer Al Shaarani, "Edle Gesinnung", so lässt sich sein Titel übersetzen. Die Schriftzüge bedeuten Werten wie Frieden, Freiheit und Barmherzigkeit. "Das was Syrien jetzt besonders braucht", erklärt Lena Maculan.

Ein Vater, der die Hände leicht auf die Augen der Kinder legt

Denn natürlich kreisen die Motive vieler der hier gezeigten Bilder um das Thema Krieg. Tammam Azzam beispielsweise projiziert in seiner Reihe "Syrian Museum" von 2013 Ausschnitte westlicher Kunstwerke von Matisse, Gaugin oder Warhol auf Fotos von Trümmern seines zerstörten Landes. Jaber Al Azmeh lässt für "The Resurection" (2014) Dichter, Architekten, Zahnärzte oder Schauspieler mit ihren Gedanken die regimetreue Zeitung überschreiben und fotografiert sie damit. "Wir wollen das Land nicht verlassen" steht jetzt in arabischer Schrift auf den Titelseiten, "Schämt Euch" und "Die Maske ist gefallen". Houmam Al Sayed porträtiert eine palästinensische Flüchtlingsfamilie. Ein Vater, der die Hände leicht auf die Augen der Kinder legt, wie um sie vor der Welt zu schützen. Die Palästinenser, die aus Syrien fliehen, haben es besonders schwer, in den umliegenden Ländern aufgenommen zu werden. "Im Land aber werden zerrieben zwischen Assad und der IS", sagt Maculan.

Mit der Ausstellung "My Voice rings out for Syria" zeigt die Kuratorin Wali die Vielfalt der zeitgenössischen Kunst dieses Landes, und, wie sehr Brutalität, Hoffnungslosigkeit und Zerrissenheit das Leben der Menschen bestimmt. Auch die Biographien der Künstler unterstreichen das. Mouneer Al Shaarani, Jahrgang 1952, ist ein etablierter und gefeierter Künstler, er lebt weiterhin in Syrien. Jaber Al Azmeh, geboren 1973 in Damaskus, lebt längst in Doha, er wird im Nahen Osten gesammelt, genau so wie im Westen. Houmam Al Sayed, ein 1981 geborenen Künstler, den es noch zu entdecken gilt, lebt heute in Beirut, wo die meisten syrischen Künstler Zuflucht gefunden haben.

Wir sehen junge Männer in den Flammen der Krisenherde der Welt

Die syrischen Unruhen in dem einen Raum stehen in einem Spannungsfeld zu den Werken Marc Quinns in dem anderen Raum. "History Painting". "In der Historienmalerei", so erklärt Lena Maculan, "verewigen sich eigentlich Herrscher. Momente des Triumphs werden auf Wandteppich dargestellt." Die Schlachten, die Marc Quinn in Flandern auf seine Tapisserien hat weben lassen, kommen von unten, aus dem Volk heraus. Wie bei den syrischen Künstler steht wieder das Volk, wieder der einzelne und sein Verhältnis zur Geschichte , im Fokus.

Quinn hat für seine Serie "History in the Making" Pressefotos zusammengetragen. Wir sehen junge Männer mitten in den Flammen der Krisenherde der Welt. Einer ist vermummt, er ist einer der Rebellen, ein anderer hält anklagend die Nationalflagge hoch, einer ist mitten im Kampf, ein andere versucht, eine Pferdeskulptur, vielleicht Kunst, vielleicht auch nur von einem Kinderkarussell, vor den Flammen zu retten. Brennen tut es in jedem Bild. "Die Fotos stammen von den unterschiedlichsten Aufständen", sagt Maculan, "jeder hat ganz eigene Ursachen und Umstände, und doch sind sie kaum zu unterscheiden." Die Machtgeste der Historienmalerei, hier wird sie umgekehrt. Auf den Boden gelegt.

Der malerische Himmel erscheint wie ein gleichgültiger Kommentar

Die flammenden Teppiche bilden einen Kontrast zur Arbeit "Newsclouds" an der Wand. Die Ölbilder wurden noch feucht angeliefert, sie sind hier zum ersten Mal zu sehen. Wie bei den Revolutions-Bildern ist auch hier die mediale Darstellung von Geschichte das Thema. Unter schönsten, weißen Schäfchenwolken stehen im Kontrast dazu die Eilmeldungen des Tages. "24. Januar: IS veröffentlicht Video der japanischen Geisel Kenji Goto, die ein Foto des mutmaßlich enthaupteten Haruna Yukawa hochhält." Der malerische Himmel erscheint so wie ein gleichgültiger Kommentar zum Gräuel der Welt. Wen interessiert schon das, was unten passiert.

Besonders glücklich aber ist die Kuratorin Lena Maculan darüber, Quinns Skulptur "Mirage", die mitten in dem ehemaligen Pferdestall Platz gefunden hat. Vorbild dieser Figur ist das Foto, das einen Gefangenen in Abu Ghraib zeigt. Sein Gesicht ist verhüllt, an den Händen hat er Elektroden. Das Foto aus dem Jahr 2004 zeigte die Erniedrigungen und die Qual, die US-amerikanische Soldaten den Häftlingen in Bagdad antaten. "Marc Quinn will hier menschliche Agonie zum Ausdruck bringen", erklärt Maculan. Er hat ein Kunstwerk aus dem historischen Moment gemacht, das sich einreihen soll in die Reihe verzweifelter Menschendarstellungen. "Wie Lakoon, der mit den Schlangen kämpft", so wird Quinn im Katalog zitiert.

Von Freitag an werden die Besucher der Ausstellung sich selbst ein Bild von diesen ungleichen Ausstellungen und ihren gegenseitigen Bezügen machen können. Kunst wird auf eine neue Weise begehbar. Aber auch wenn der Künstler, so heißt es, nichts dagegen hat. Vielleicht sollte man doch nicht über die Teppiche laufen.

"History Painting" und "My Voice rings out for Syria", 1. Mai bis 17. Juni 2015, Box Freiraum, Boxhagener Straße 93/96, 10245 Berlin

Die BOX ist ein Freiraum für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen wie Diskussionen, Lesungen, Filmvorführungen und Konzerte.

Boxhagener Straße 96 (im Garten der 93)

10245 Berlin-Friedrichshain

Öffnungszeiten (ab 01.03.24):

Do & Fr 11:00 - 18:00 Uhr

Sa 11:00 - 16:00 Uhr

KONTAKT

info@box-freiraum.berlin

„Immer wieder entstehen neue Kunstorte in Berlin. Einer der schönsten ist der FREIRAUM in der Box in den 1893 von Wilhelm Magnus entworfenen Stallungen des Kutschenkönigs Otto Pohl.”

Niklas Maak, FAZ

FREIRAUM IN DER BOX

Boxhagener Straße 96 (Im Garten der 93)・10245 Berlin - Friedrichshain

info@freiraum-berlin.berlin